ONCE DÍAS, MUCHAS LECCIONES: VIPASSANA EN PRIMERA PERSONA

¿Podrías desconectarte del mundo por once días y enfrentarte a tu mente en completo silencio? Vipassana no es solo meditación, es un viaje hacia lo más profundo de tu ser.

El arte de observar al pensador

En el año 2014 descubrí por primera vez el libro El Poder del Ahora de Eckhart Tolle. Ni todos los años de terapia juntos me habían abierto tanto los ojos como lo hicieron esos primeros capítulos. Nada ni nadie había podido explicarme lo que venía sintiendo desde hacía tiempo, hasta que, sentada sola bajo un árbol leyendo ese libro en una plaza en China, pude decir: “Eureka”.

Esa tarde entendí que no estaba loca. Esa lucha interna, ese diálogo constante en mi mente, no era algo que solo yo experimentara. ¿Por qué, por ejemplo, si veía una remera que me gustaba y sentía que me quedaba bien, de inmediato surgía una voz dentro de mí que me decía lo contrario? Era como si una parte de mí siempre estuviera lista para sabotear cualquier atisbo de confianza o tranquilidad.

En el capítulo "Liberándote de tu mente", Tolle describe cómo nuestra mente queda atrapada en un murmullo constante: revive el pasado, imagina el futuro y transforma nuestras experiencias. Esa voz interna, crítica y agotadora, se convierte en nuestro peor enemigo. Lo revolucionario, dice Tolle, es que podés liberarte de ella. El primer paso es observar esos pensamientos sin juicio, dejarlos fluir como hojas que lleva el río, y recordar que vos no sos esa voz. Al entender que todo lo que surge se desvanece, se abre un espacio de calma y claridad.

Descubrir que ese ruido en mi cabeza no me definía fue el inicio de un viaje interior que, años después, me llevaría a mi primer retiro espiritual de Vipassana, en busca de más respuestas. Así que, para mi cumpleaños número 27, decidí darme ese regalo: me inscribí en el retiro y me aventuré en lo desconocido.

Salí desde Guangzhou, China, con una mochila casi vacía. Mi destino eran las montañas de Hong Kong, donde está uno de los centros de Vipassana. Aunque tenía una noción básica de lo que implicaba el retiro, la verdad es que no sabía con qué me iba a encontrar.

¿Qué es Vipassana?

Vipassana es una técnica de meditación ancestral, redescubierta por el Buda Gotama hace más de 2500 años, que enseña a observar la realidad tal como es. Su esencia está en la auto observación: prestar atención a las sensaciones del cuerpo para entender tres verdades universales que rigen la vida humana: todo es impermanente, el sufrimiento es inevitable y el ego no es más que una ilusión. Lejos de ser un ritual religioso, Vipassana es una herramienta práctica y universal, accesible para cualquier persona en cualquier momento, sin importar su trasfondo cultural o espiritual. Más que una meditación, es un arte que invita a transformar la mente y afrontar la vida con claridad y equilibrio.

¿Qué Vipassana NO es?

No es un rito o ritual basado en la fe ciega.

No es entretenimiento filosófico o intelectual.

No es un descanso, unas vacaciones o una oportunidad para socializar.

No es una escapatoria de los problemas cotidianos.

¿Qué ES Vipassana?

Es una técnica que busca erradicar el sufrimiento.

Es un método de purificación mental que te permite enfrentar las tensiones y problemas de la vida con calma y equilibrio.

Es un arte de vivir que fomenta una contribución positiva a la sociedad.

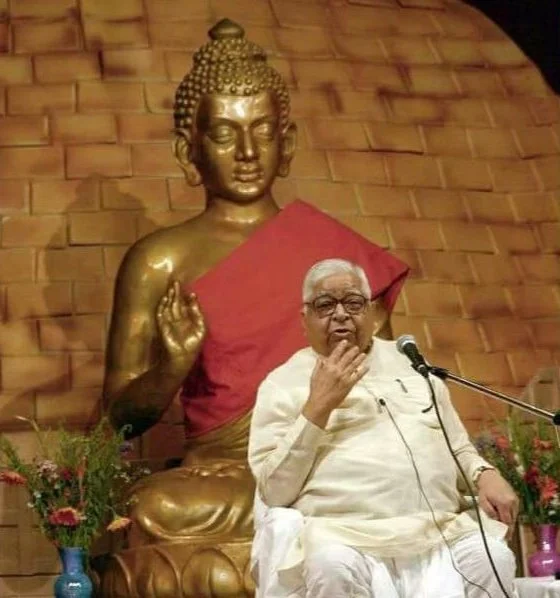

S. N. Goenka: El maestro detrás de la técnica

S. N. Goenka, originario de Birmania y criado en una familia hindú conservadora, tuvo un inicio de vida muy diferente al de un maestro espiritual. En su juventud, fue un exitoso empresario que, pese a su próspera carrera, sufría de migrañas crónicas tan severas que ni la medicina tradicional lograba aliviarlo. Su búsqueda de una solución lo llevó en 1955 al maestro Sayagyi U Ba Khin, un funcionario público que también era un maestro de Vipassana.

Lo que comenzó como un intento de aliviar el dolor físico se convirtió en un profundo despertar espiritual. A través de la práctica de Vipassana, Goenka no solo encontró alivio para sus migrañas, sino que transformó completamente su forma de entender la vida. Comprendió que el sufrimiento no era solo físico, sino también mental, y que esta técnica ofrecía una herramienta poderosa para abordar ambos.

En 1969, tras años de aprendizaje, Goenka fue autorizado como maestro y regresó a India para reintroducir esta enseñanza ancestral en un país marcado por divisiones sociales. Su enfoque práctico y universal atrajo a miles, democratizando la meditación y llevándola a personas de todas las culturas y creencias. Hoy, su legado vive en los centros de meditación repartidos por todo el mundo, bajo un modelo completamente gratuito, donde miles de personas continúan aprendiendo esta técnica que él mismo llamó "el arte de vivir".

El primer contacto con el retiro

Lo recuerdo como si fuera ayer. El ómnibus se detuvo, las puertas se abrieron y, al bajar, me encontré sola, rodeada de un silencio abrumador. Estaba en medio de la nada, en la montaña. Frente a mí, se extendía un sendero de tierra, abrazado por árboles que susurraban con el viento. No había señales, ni personas, ni indicaciones, solo naturaleza. Intuí que tenía que caminar, así que con pasos inseguros me adentré en ese túnel verde que parecía no tener fin.

Después de unos 20 minutos, el paisaje se abrió y, como una aparición, surgió un edificio blanco, inmenso y sereno. Su quietud me habló antes de que pudiera procesarlo: este sería mi hogar durante los próximos once días.

Dejar todo atrás

Al llegar a la recepción, todo cambió. Me pidieron que entregara mis pertenencias: teléfono, agenda, lapicera, billetera. Todo lo que me conectaba al mundo exterior quedó atrás, como un puente quemado sin posibilidad de retorno. Me dejaron con lo indispensable: ropa, un rollo de papel higiénico y una mochila que se sentía pesada. No por su contenido, sino por lo que cargaba en mi interior: miedo, incertidumbre y una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar.

Ahí estaba, al borde de un mundo incierto, sin saber si había llegado a refugiarme de mí misma o a enfrentarme, por primera vez, conmigo.

Nos dejaron en claro las reglas: estábamos ahí por elección propia y podíamos irnos en cualquier momento si sentíamos que no podíamos continuar. Sin embargo, nos recomendaron encarecidamente que nos quedáramos, recordándonos que los mayores aprendizajes suelen venir del esfuerzo y la perseverancia.

Las reglas del Buda

La base de todo era el "sīla", la conducta moral, que servía como cimiento para desarrollar "samādhi", la concentración mental, y finalmente alcanzar la "paññā", una sabiduría que surge de la introspección. Para mantener el enfoque, nos pidieron respetar cinco preceptos básicos: no robar, no matar, no mentir, no intoxicarse y abstenerse de toda actividad sexual.

Además, nos pidieron evitar cualquier tipo de distracción sensorial o lujo innecesario. Estas reglas no eran simples normas arbitrarias; tenían un propósito claro: crear un ambiente óptimo para la introspección profunda y la conexión con uno mismo.

Una de las más importantes era el “Silencio Noble”: no hablar, no mirar a los ojos de los demás y evitar cualquier forma de comunicación, incluso gestos o notas escritas. Esto no era un castigo, sino una herramienta diseñada para ayudarnos a enfocar toda la energía en nuestro propio proceso interno. Aunque el maestro y los asistentes estaban disponibles para resolver dudas específicas, las interacciones eran mínimas y exclusivamente prácticas, asegurando que todo girara en torno a la meditación.

Habitando lo esencial

Me llevaron a mi habitación, que compartía con más de diez mujeres. El espacio era sencillo, casi austero. Teníamos un solo baño para todas, lo que auguraba una convivencia llena de paciencia. Las camas carecían de cualquier confort: una estructura de metal cubierta por un colchón tan delgado como una feta de queso, sin almohada. Sobre cada cama colgaba una red que, aunque frágil, era nuestra única defensa contra los mosquitos y otros insectos que se aventuraran en la oscuridad.

Esa primera noche me sentí fuera de lugar, pero decidida. El cuerpo, agotado por el viaje, pedía descanso, pero la mente seguía corriendo sin parar. Antes de apagar la luz, recé en silencio, como una pequeña súplica para encontrar la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se venía. Agarré un pantalón y lo enrollé con cuidado, convirtiéndolo en una almohada improvisada que me iba a acompañar durante toda la jornada. Y mientras la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, pensé: "Esto recién empieza”.

Despertar al desafío

A las cuatro de la mañana en punto, un sonido profundo rompió el silencio de la madrugada: el gong. Golpeado con precisión, su eco retumbaba por todo el lugar, atravesando las paredes y alcanzándonos como un llamado inevitable. No era solo una señal para levantarse; era el inicio de un día diseñado para desafiarte, una prueba directa a tu voluntad.

Sin experiencia alguna, me limité a observar lo que hacían las demás mujeres en la habitación, tratando de imitarlas para no perderme en ese ritual desconocido. Mientras me cambiaba, el sueño todavía me pesaba en los párpados. Pero había algo en el silencio colectivo, en la seriedad de todas, que me mantenía en movimiento.

Poco después, nos dirigimos al Dhamma Hall, un salón amplio y sencillo, pero envuelto en una energía que lo hacía casi sagrado. Este espacio, cuyo nombre significa "Salón del Dhamma" ("Dhamma", en pali, se traduce como "la verdad" o "la enseñanza del Buda"), era el corazón del retiro. Aunque todos compartíamos el mismo propósito, las divisiones eran claras. Hombres y mujeres permanecíamos separados en todo momento, incluso dentro del Dhamma Hall, donde había un sector asignado para cada grupo, dividido por una barrera simbólica pero firme.

Cuando la nada, lo es todo

Me senté en mi lugar asignado: la nada misma. Solo una pequeña almohada en el piso para apoyar mi cuerpo, con las piernas cruzadas. Miraba a mi alrededor con curiosidad, buscando algún rostro con el que pudiera encontrar algo de complicidad, preguntándome si alguna de ellas sentía la misma inquietud y extrañeza que yo. En ese momento, no sabía aún que el silencio sería mi único compañero durante los próximos días, ni que ese salón se convertiría en el escenario de mis mayores retos internos.

Un ritmo inquebrantable

Todos los días seguíamos la misma rutina, una coreografía estricta que se repetía con precisión. El gong resonaba al amanecer, nos levantábamos en silencio y nos dirigíamos al Dhamma Hall, donde comenzaban las interminables sesiones de meditación. Pasábamos alrededor de diez horas al día meditando, con pequeños intervalos de cinco minutos cada hora para ir al baño y breves recreos para desayunar, almorzar y merendar. No había cena; según las enseñanzas, el ayuno ayudaba a que el cuerpo estuviera más ligero y la mente más clara para meditar al día siguiente.

La comida vegetariana fue una sorpresa grata: simple pero deliciosa. Los asistentes, antiguos estudiantes que volvían para colaborar, cocinaban con una dedicación admirable. Las pausas para comer eran un alivio, pero rápidamente volvíamos a meditar y a librar las batallas mentales.

La manzana del pecado y la araña del delito

Lamentablemente, en las primeras 72 horas rompí uno de los mandamientos más importantes: "NO ROBARÁS". Por la noche, el hambre era tan brutal que no podía conciliar el sueño. Así que, con más culpa que estrategia, durante la merienda tomé una decisión drástica: robar una manzana. Esperé a que nadie estuviera mirando, la deslicé discretamente en mi bolsillo y me alejé como si nada hubiera pasado, sintiéndome la protagonista de un thriller de bajo presupuesto. Mientras todas dormían profundamente, me escabullí al baño con mi preciada "mercancía". Cerré la puerta con cuidado y, conteniendo la respiración, traté de darle el mordisco más silencioso de mi vida. Pero, claro, es imposible morder una manzana sin que suene como un trueno en medio del desierto. Me imaginaba a mis compañeras despertando en masa, buscando a la "ladrona de frutas". Por suerte, nadie dijo nada, y yo regresé a mi cama con la mente un poquito menos ligera... y el estómago también.

En las habitaciones había un "kit de rescate animal": un vaso y un plato para atrapar bichos y liberarlos afuera. Una tarde, volví y me encontré con una araña gigante, de esas que te hacen dudar si contar las patas o salir corriendo. Armada con el vaso y el plato, intenté cumplir la misión. Después de unas maniobras torpes, logré atraparla, pero en el último segundo la araña avanzó cinco centímetros fatales. El borde del vaso la cortó a la mitad. "Ups", murmuré, mirando a mi alrededor. Nadie vio mi crimen. Le di un entierro improvisado a la difunta, susurré una disculpa al universo y, sin querer, rompí el segundo mandamiento: "NO MATARÁS”.

Domar el caos

En las interminables horas de meditación, mi mente era un verdadero circo ambulante. Intentaba concentrarme, pero, en lugar de iluminación, lo único que aparecía era Brian May con su guitarra en Bohemian Rhapsody, los pasos de Britney Spears en Oops!... I Did It Again o, peor aún, la paranoia absurda de imaginar que algún loco entre nosotros se iba a levantar y matarnos a todos. Mi cabeza era un completo desorden. Pero renunciar no era una opción.

Dicen que el ser humano es un animal de acostumbramiento y, curiosamente, empecé a adaptarme. De a poco, algo cambió. Incluso me empezó a gustar la rutina, especialmente las sesiones de video nocturnas con el maestro Goenka, donde explicaba lo que teníamos que hacer en las meditaciones siguientes. ¡Qué tipo iluminado! Cada palabra suya destilaba sabiduría, y sus enseñanzas, aunque simples en apariencia, me calaban hondo.

Decidí tomármelo en serio. Ya no era solo aguantar; empecé a seguir al pie de la letra cada indicación. Una de las frases que repetía el maestro, "everything arises and passes away" (todo surge y desaparece), se convirtió en un mantra interno. Era una idea simple, pero poderosa: nada es permanente, ni las emociones, ni los pensamientos, ni las sensaciones.

Todo cambia, incluso el dolor

La meditación consistía en no mover un solo músculo del cuerpo durante una hora. Nada. Ni un rasguño, ni un ajuste. Solo quedarte ahí, como una estatua, siguiendo el ritmo de tu respiración y escaneando el cuerpo, parte por parte. Empezábamos por la coronilla: cuando sentías una mínima sensación en esa zona, pasabas a los ojos; luego a la nariz, las mejillas, y así hasta cubrir todo el cuerpo. Al terminar el ciclo, volvíamos a empezar, como un mapa infinito que nunca se termina de explorar.

Había algo hipnótico en esa repetición. Era como si, de repente, la mente encontrara algo en lo que enfocarse, dejando de lado las canciones, los pensamientos absurdos y las distracciones. Me di cuenta de que, por primera vez, estaba empezando a entender el propósito de todo aquello.

Solo unas cuatro veces logré quedarme completamente quieta durante una hora. Es un desafío casi imposible: el dolor llega a ser tan intenso que parece como si un elefante te aplastara las rodillas. Pero lo curioso es cómo ese dolor cambia. Aparece, desaparece y se traslada de un lugar a otro. La clave está en enfrentarlo, observarlo, casi como si lo estudiaras, hasta que, poco a poco, termina por desvanecerse.

El portal al Yo

Al quinto día, haciendo el escáner corporal, todo iba normal hasta que llegué a la garganta. De repente, sentí un nudo que me cortaba la respiración. No podía avanzar. En ese momento entendí lo que Goenka decía: “You break the bone, break the bone”. Había llegado al "hueso de la cuestión". Y lo había quebrado.

Mi cuerpo y mi mente estaban al límite tras tantas horas de meditación, llevándolos hasta el rincón más profundo de mi ser. Lo había encontrado: ese lugar oculto, ese espacio olvidado. Ahora, el dolor estaba ahí. Ya no era algo invisible ni abstracto; lo sentía de forma tangible. Era cuestión de mirarlo de frente y transformarlo.

En ese momento, entré en una crisis de llanto incontrolable. Era como si años de emociones contenidas, palabras no dichas y angustias guardadas salieran a borbotones. No había forma de detenerlo; lloraba como si mi vida dependiera de ello. Un asistente, al escucharme, se acercó para preguntarme si quería retirarme o seguir adelante. Alucinada por esa sensación, por esa liberación tan visceral, decidí quedarme. Si esto era parte del proceso, entonces yo estaba dispuesta a vivirlo por completo.

Hablar por primera vez

Después de once días de silencio, el retiro llegó a su fin, y finalmente podíamos hablar. Teníamos la oportunidad de descubrir quiénes eran esas personas con las que habíamos compartido tanto sin cruzar una sola palabra. ¿De qué trabajaban? ¿Tenían hijos? ¿Qué los había llevado hasta ahí? ¿Era su primera vez, como la mía, o ya llevaban años en este camino? Las preguntas se acumulaban en mi mente mientras la expectativa crecía.

Ese momento fue mágico. Cuando el silencio se quebró, fue como si una represa se abriera y todo fluyera con una intensidad abrumadora. De repente, todos hablábamos, reíamos y nos abrazábamos. Era hermoso ver cómo aquellos que hasta entonces habían sido figuras anónimas en la meditación se transformaban en seres completos, con historias, miedos y razones para estar en ese lugar.

Después de desconectar, todo se conecta

Como parte del cierre, a cada uno se le asignó una tarea de limpieza. Por suerte, me tocó barrer y no limpiar los baños. Mientras pasaba la escoba por el suelo, reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado y aprendido en esos días. Sentía que cada barrida era simbólica, como si con cada movimiento soltara algo que ya no necesitaba.

Cuando todo estuvo en orden, llegó el momento de volver a casa. Salir de ahí, reconectar con el exterior, el ruido y las distracciones que tanto había querido dejar atrás. En recepción me devolvieron mis pertenencias: mi teléfono, mi agenda, mi lapicera y mi billetera. Pero lo más valioso que llevaba en la mochila no era nada de eso. Me llevaba conmigo la llave de un portal hacia un manejo del cuerpo y la mente que parecía no ser de este mundo. Algo como una herramienta de vida invisible, tan poderosa como el primer destello de luz tras una noche de total oscuridad, lista para acompañarme en mi regreso a la rutina diaria.

Más que una respuesta, un inicio

Mientras bajaba por el sendero, me acordé de esas primeras páginas de El Poder del Ahora. Lo que años atrás había leído como una idea, ahora lo sentía como una verdad vivida: esa calma no estaba en las montañas ni en el silencio del Dhamma Hall. Estaba en mí, en cada respiración, en cada paso. Toda esa enseñanza que me llevaba no era otra cosa que la certeza de que, al final del día, siempre hay un refugio en el presente.

Vipassana no fue un final, ni siquiera una respuesta. Fue un comienzo. El inicio de un camino que, aunque no tiene atajos ni garantías, me dejó una brújula: observar, aceptar y dejar ir. Porque, como decía Goenka y como ahora entiendo, todo surge y desaparece. Incluso las tormentas internas. Incluso nosotros mismos. Y está bien que así sea.